病例分享 | 一样的噬血,不一样的结局

—— 作者: 时间:2018-08-30

阅读数:

403

王媛 田长印

陕西西安交通大学第二附属医院

编者按: 在第四届国际“丝路肝病论坛”上,来自陕西西安交通大学第二附属医院的王媛医生带来了一个“反转”的病例,提醒我们,对于以发热为主、临床表现多样的综合征,其病因的寻找,不仅要积极,还要思路开阔考虑周全,充分结合当地的疾病流行特征。

病例介绍

主诉 患者,胡某某,男,25岁,陕南农民,间断发热27天于2017年5月25日入院。

简要病史 患者27天前无明显诱因出现发热,伴大汗。10天前于当地住院治疗,住院期间给予万古霉素抗感染治疗共约7天,治疗期间,患者体温仍偏高。体重较前减轻约7至8斤。

入院查体 T 38℃,神志清,营养状况可,精神稍差;全身浅表淋巴结未触及;皮肤无黄染,双肺呼吸音清,未闻及干湿性罗音,心率80次/分,节律齐,腹平,触软,无压痛、反跳痛,肝脏肋下2 cm可及,质软,有触痛,脾脏肋下3 cm可及,质软,无触痛,移动性浊音阴性,双下肢无水肿。

辅助检查(外院检查)

肝功:谷丙转氨酶27 IU/L,谷草转氨酶71 IU/L,总胆固醇 1.89 mmol/L,甘油三酯1.92 mmol/L。

胸腹部CT:右肺中叶炎症可能,左肺下叶胸膜下结节影;所扫肝脾大,肝内钙化灶。

血常规:白细胞计数2.07×109/L,血红蛋白浓度92 g/L,血小板计数40×109/L,中性粒细胞百分比45.9%。

血培养:人葡萄球菌人亚种,庆大霉素、苯唑西林、万古霉素、左旋氧氟沙星、氯霉素、头孢呋辛、克林霉素、环丙沙星、头孢西丁敏感,对红霉素、复方新诺明、青霉素、四环素耐药。

骨穿报告:感染性骨髓象改变。

初步诊断 发热原因待查,感染性发热?肿瘤性发热?嗜血细胞综合征?

临床诊断思路

病例特点 成年发病,以稽留高热为主,伴营养不良,消化道症状明显,给予抗感染治疗无效,查体示急性热病容,肝脾肿大;辅助检查血常规示三系细胞减少,肝功异常,血培养及骨髓培养考虑感染所致。

诊疗思路

因患者于外院行血常规查发现三系细胞减少,且按细菌性发热给予万古霉素抗感染治疗,症状无明显改善,故入院后以完善相关检查为主,仅予以保肝、降酶、补液等对症支持治疗,暂不予以抗感染治疗。重点行血培养、降钙素原、超敏C反应蛋白、降钙素原、血沉等常见感染性指标检测,同时,行病毒全套、EB病毒抗体及EB DNA等病毒检测,行结核杆菌抗体、结核杆菌DNA、结核T淋巴细胞检测、布氏杆菌、肥达氏、外斐氏等特殊细菌检查,细胞因子、T细胞亚群分类及心脏彩色超声除外心脏瓣膜赘生物、全身浅表淋巴结等影像学检查。

重点检查结果如下:

NK细胞分析2.69%,人白介素2受体5349.00 U/mL,肿瘤坏死因子α 51.50 pg/mL,铁蛋白9310.00 ng/mL,超敏C反应蛋白4.85 mg/dL。

血沉23 mm/h。

凝血六项:凝血酶原活动度74.8%。

生化全套:谷丙转氨酶83 IU/L,谷草转氨酶100 IU/L,白蛋白32.4 g/L,前白蛋白96 mg/L,总胆固醇2.42 mmol/L,甘油三酯2.56 mmol/L。

血常规:白细胞计数1.21×109/L,红细胞计数3.75×1012/L,血红蛋白浓度69 g/L,血小板计数48×109/L,中性粒细胞计数0.58×109/L。

血培养及厌氧菌培养阴性;布氏凝集实验、肥达氏、外斐氏实验均阴性;PPD、结核T淋巴细胞、结核杆菌DNA(-),病毒全套TORCH、自身抗体、尿常规均为阴性、肝炎系列+HIV+TP、EB病毒抗体阴性;EB-DNA定量<1.0×103 IU/mL;

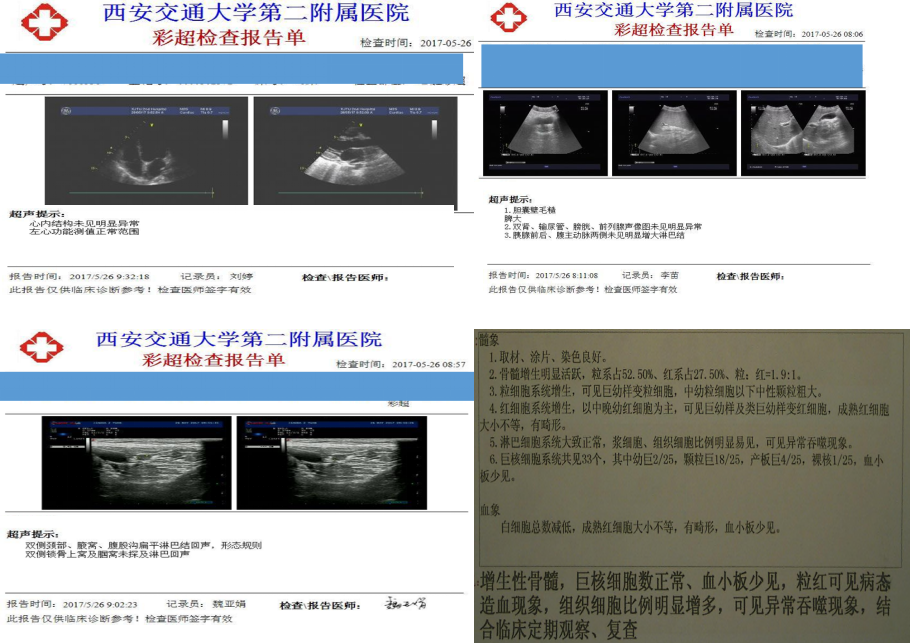

相关超声检查:双侧颈部、腋窝及腹股沟扁平淋巴结,形态规则,脾大,余未见异常。

进一步骨髓检查:增生性骨髓,可见吞噬现象。

综合分析患者病情,尤其相关实验室检查特点:结合患者长期发热(体温升高超过38.5℃),脾大、三系细胞下降明显,NK细胞活性减低,铁蛋白升高明显,甘油三酯升高、IL-2受体(可溶性CD25)升高,考虑噬血细胞综合征(原因不明)可能,加之患者外院行骨髓检查结果回报示感染性骨髓象,可见嗜血细胞,本院骨髓检查示增生性骨髓,可见异常吞噬现象。经血液科会诊,确诊为噬血细胞综合征,遂于该科继续治疗。

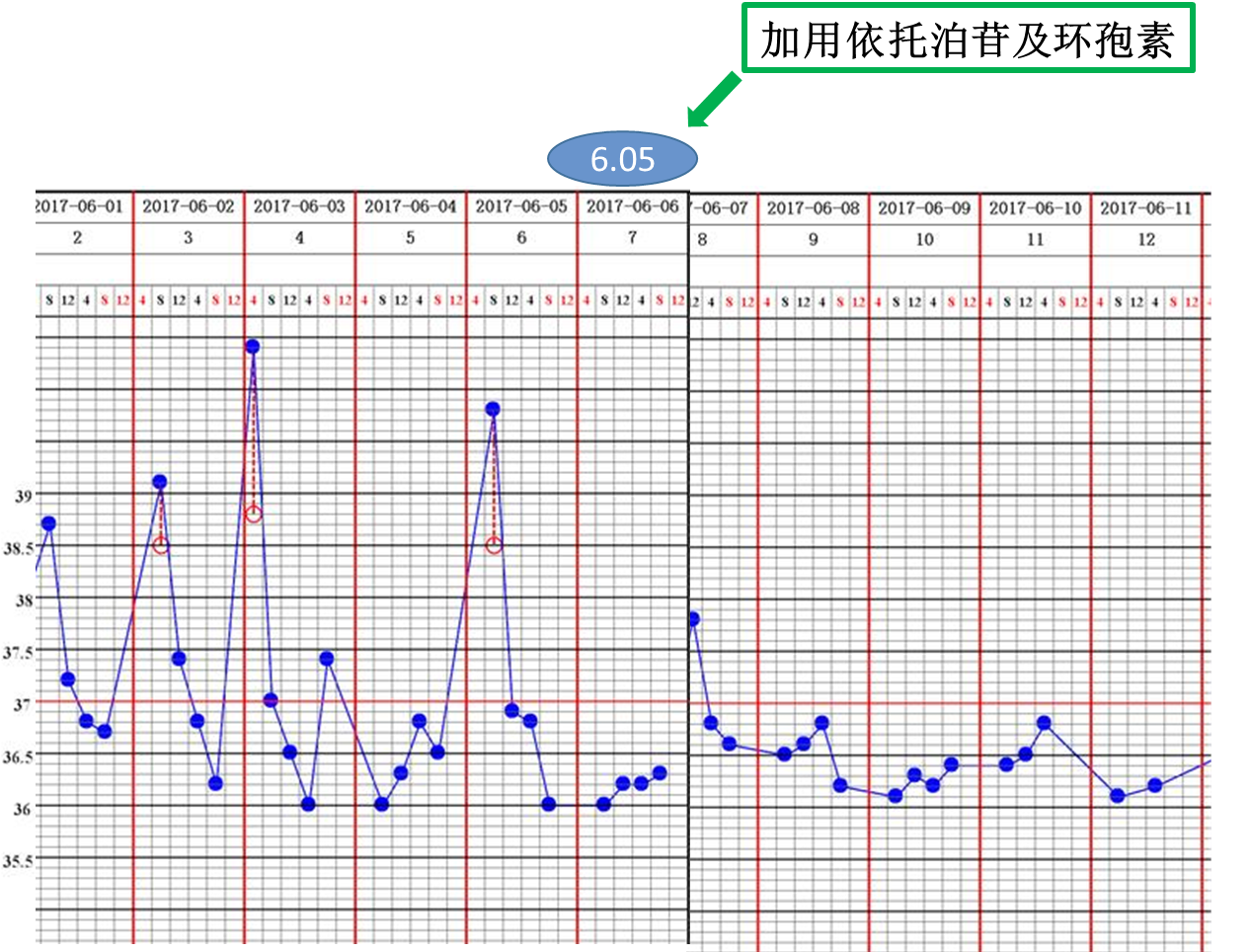

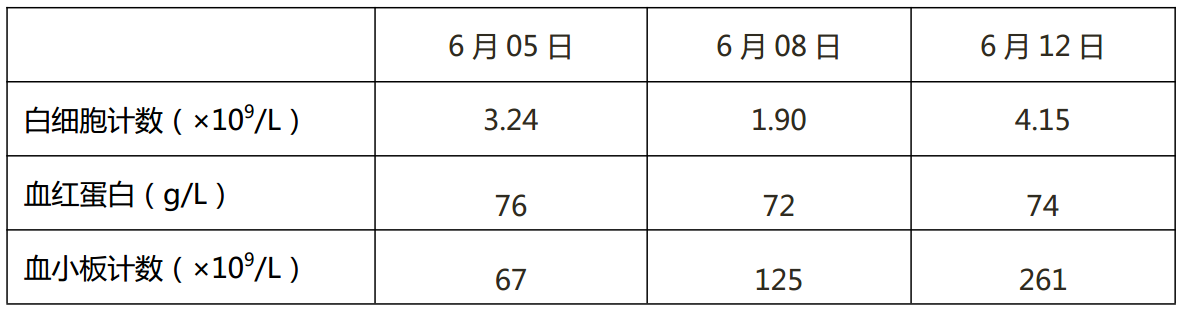

转入血液科后,行噬血相关基因检测,明确发病原因;静滴地塞米松10 mg激素治疗,同时行比阿培南预防感染治疗;加强支持治疗;患者体温仍偏高,症状改善不佳。经上述对症治疗,患者体温控制欠佳,遂加用依托泊苷及环孢素化疗药物使用,如体温图所示,患者经加用化疗方案后,体温逐渐趋于正常,血常规结果示白细胞及血小板逐渐改善。血常规变化情况如下表:

经上述对症治疗,患者体温正常,一般情况较前改善,乏力不适减轻,血常规检查较前改善,好转出院。其后未再到本院就诊。

病情演变

直到2018年5月(距离上次入院约1年),患者再次因发热、乏力、纳差、腹胀明显入院。本次入院后查体示T 37.5℃,P 109次/分,神志清,营养差,精神稍差,贫血貌,睑结膜苍白;心肺、神经系统查体未见明显异常;腹膨隆,无压痛、反跳痛,肝脏肋下7 cm可及,质中,有触痛,脾脏肋下可及,I线9 cm、II线9 cm、III线0 cm,质中,有触痛;移动性浊音阳性,双下肢轻度水肿。

入院后急查示血常规:白细胞计数0.54×109/L,红细胞计数3.90×1012/L,血小板计数18×109/L;

凝血六项:凝血酶原时间测定17.4秒,凝血酶原活动度41.6%,纤维蛋白原94 mg/dL;

肝功示总胆红素39.40 μmol/L,直接胆红素 19.20 μmol/L,谷丙转氨酶76 IU/l,谷草转氨酶152 IU/L,白蛋白22.5 g/L,总胆固醇1.53 mmol/L,甘油三酯 2.23 mol/L;

胸部CT示:两肺纹理增重,心包积液。上腹部CT示肝多发钙化灶,胆囊壁增厚,考虑胆囊炎,脾大。

加强支持治疗,给予保肝、降酶、输注人血白蛋白加强支持治疗,并给予升白细胞(粒细胞集落刺激因子)、输注血小板及巨核粒、输注红细胞悬液等。

患者近一年病情变化特点:

⑴长期不规则发热:间断体温升高,可至39℃,抗感染治疗无效,

⑵进行性消瘦、乏力、气短、腹胀;查体示贫血貌、腹膨隆,肝脾明显增大,移动性浊音阳性;

⑶现检查提示血常规呈三系减少改变,肝功能损伤加重,白蛋白低,甘油三酯升高、铁蛋白升高;

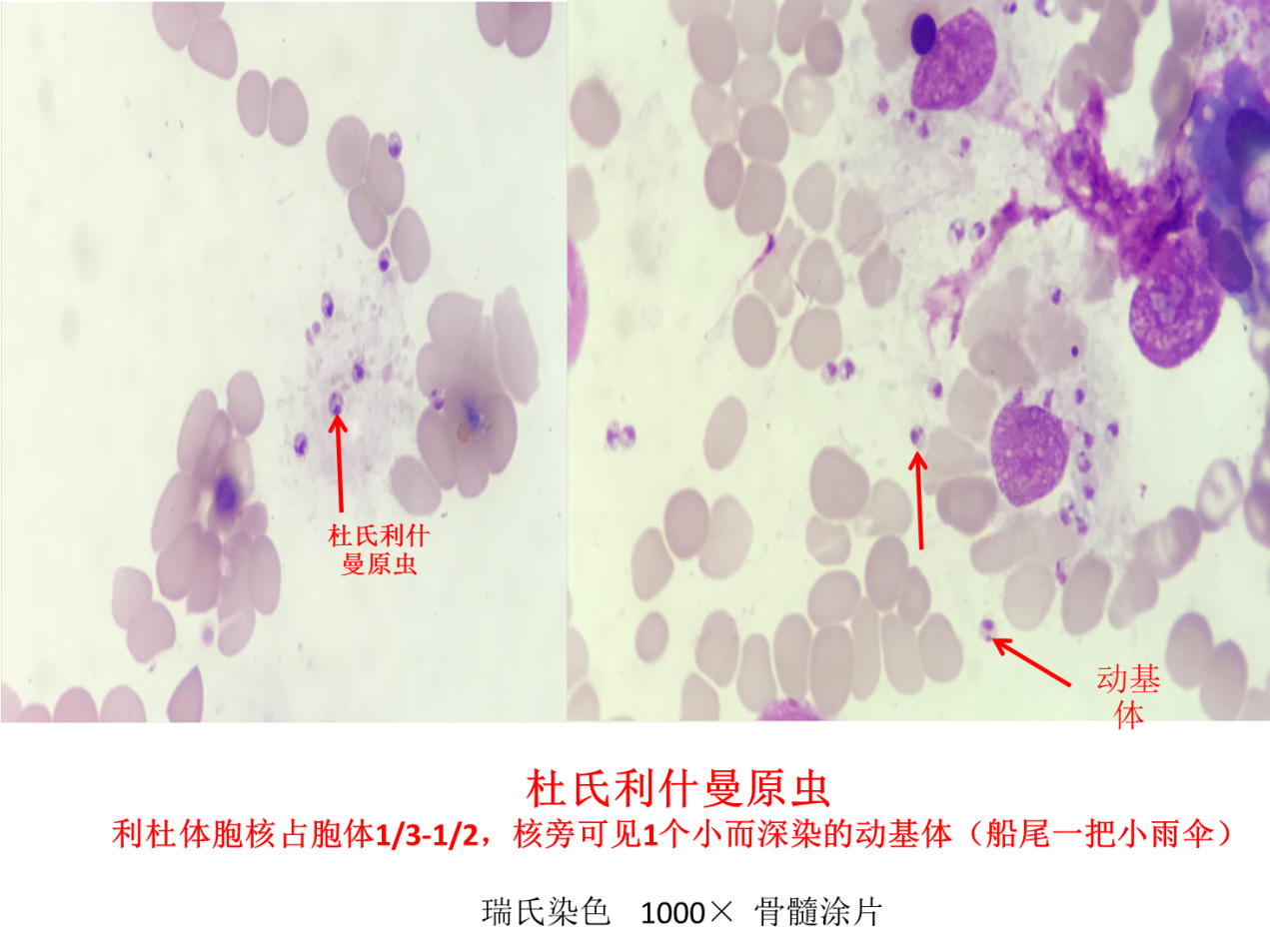

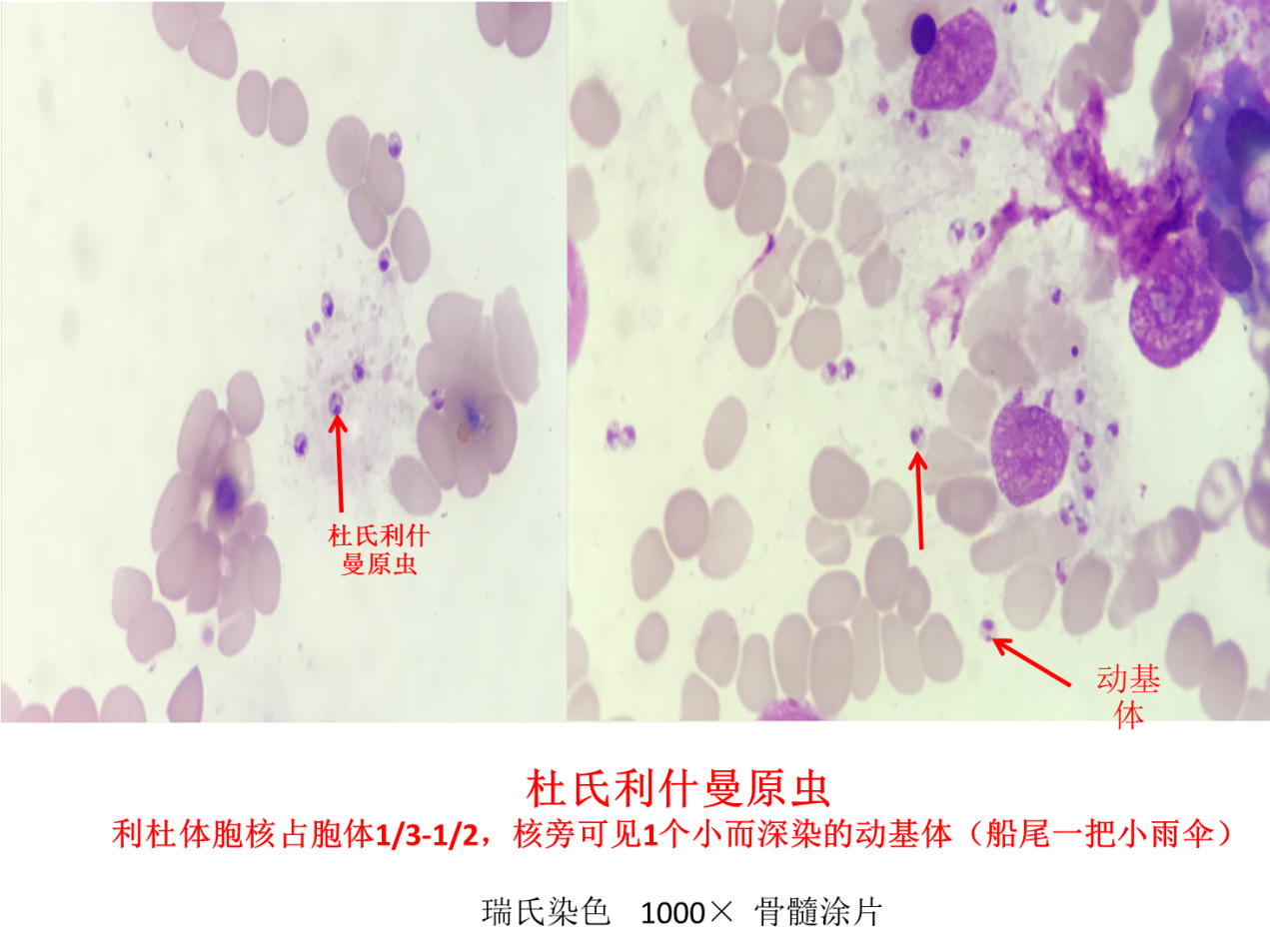

曾按噬血细胞综合征治疗,但效果欠佳,结合目前病情变化,再次行骨髓检查,骨髓涂片可见杜利小体,骨髓结果提示增生性骨髓,可见大量杜氏利士曼原虫,血液抗体检查为阳性。

修正诊断为内脏利士曼原虫病。

治疗上加用葡萄糖酸锑剂,患者体温恢复正常,自觉胀气症状减轻,肝脏较前缩小,血常规、肝功等明显改善。好转出院,其后随访,患者体温正常,无其他自觉症状,于当地医院行血常规及肝功检查结果均正常。

诊疗体会

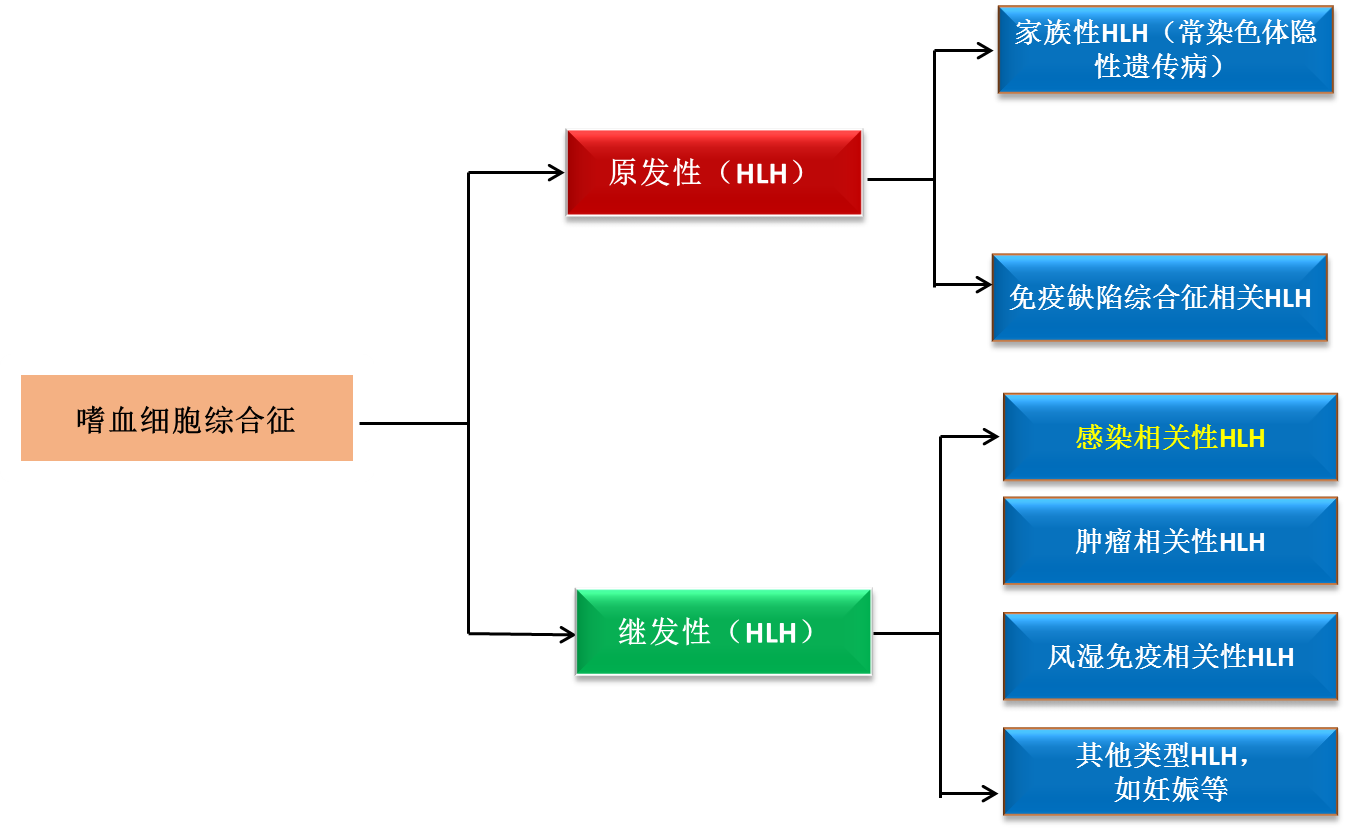

噬血细胞综合征(hemophagocytic syndrome,HPS)

又称噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(HLH),是一组由活化的淋巴细胞和组织细胞过度增生但免疫无效、引起多器官高炎症反应的临床综合征。HLH以发热、肝脾肿大、肝功能损害、NK细胞减少和组织细胞噬血现象(主要见于骨髓、肝脾和淋巴结)为主要临床特征。起病急、病情进展迅速、如不及时治疗,反应性炎症会进一步导致中性粒细胞减少,甚至由细菌或真菌感染以及大脑功能障碍死亡,病死率高。HLH分为原发性和继发性(sHLH)两种类型:见下图。

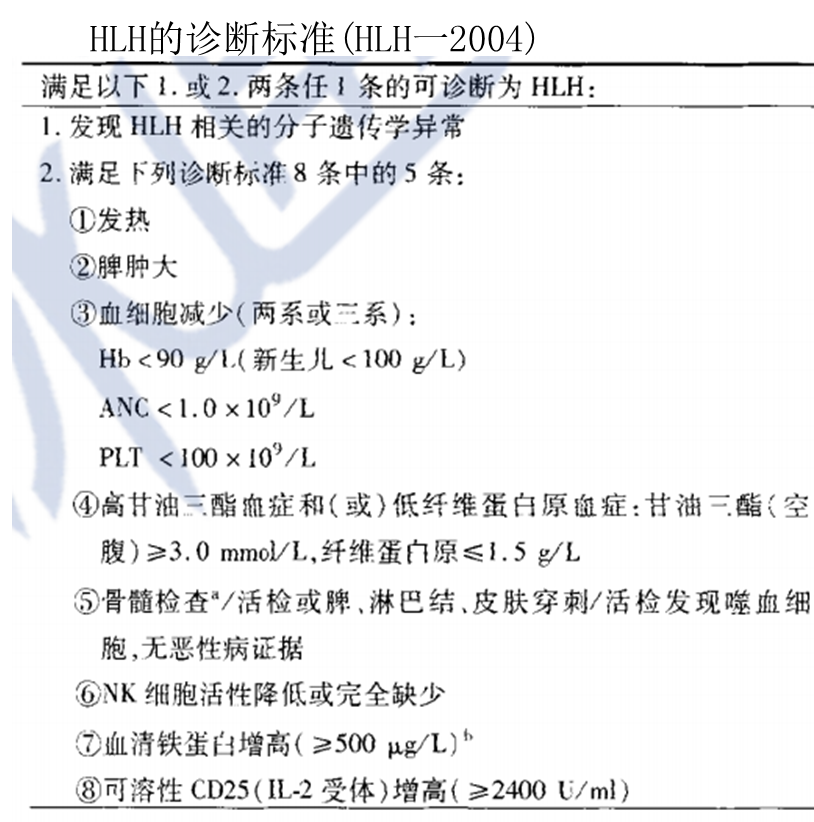

HLH的诊断标准如下;治疗方案疗主要由糖皮质激素、依托泊苷和环孢索A组成

黑热病

又称内脏利什曼病,是由亲内脏的利什曼原虫寄生于人体巨噬细胞内所致,由双翅目昆虫白蛉叮咬人体传播。我国黑热病的病原体有杜氏利什曼原虫(Leishmania donovani)和婴儿利什曼原虫(L. infantum)两种。我国的利什曼病以内脏利什曼病为主。目前在我国西部的新疆、甘肃、四川、内蒙古、山西、陕西等省(自治区)的60余个县(区)仍有该病的流行或有散在病例发生。

其病程为缓慢发展,潜伏期10 d~1年不等,可出现长期不规则发热伴畏寒、寒战,肝、脾肿大,渐进性贫血,淋巴结肿大及消耗症状;散发病例急性起病,感染3周~2年后突然出现畏寒、发热,体质量迅速下降。内脏利什曼病未经治疗,病死率超过90%。

全身性应用抗利什曼原虫药物是唯一的选择,必要时可以考虑脾切除以缓解病情。对于脾功能亢进严重、确有必要行脾切除的患者,在充分评估手术风险与脾切除获益之后可以行脾切除。在我国,锑剂仍然是首选的治疗药物,其具有便宜易得、应用经验丰富等优点。普通两性霉素B虽然疗效肯定,但不良反应较大,适合有用药经验的专科医师应用。两性霉素B脂质体具有疗效好,不良反应较小的优点,亦可作为首选抗利什曼原虫药。

由本病例所带来的思考:对于以发热为主、临床表现多样的综合征,应积极寻找病因。陕西是黑热病疫区,对于长期不规则发热患者需考虑该病可能;骨髓检查、血培养等需反复进行。

标签:

病例讨论

其他肝病

发表评论

全部评论