一文读懂丨肝豆状核变性的临床特征与辅助检查

—— 作者: 时间:2022-12-09

阅读数:

31

肝豆状核变性又称Wilson病,是由基因突变导致的以原发性铜代谢障碍为特征的常染色体隐性遗传性疾病,主要表现为慢性肝脏损害(肝脏慢性炎症、脂肪变或肝硬化)和(或)神经、精神症状,偶可引起急性肝衰竭、溶血性贫血。其主要特点为角膜K-F环阳性、血清铜蓝蛋白降低和24 h尿铜升高。临床表现复杂多样、轻重不一,容易误诊及漏诊。本病呈进行性发展,但是一种可治性的遗传性疾病。本文综述临床特征和辅助检查,供《国际肝病》读者学习参考。

一、肝豆状核变性的临床特征与表现

(一)

肝脏疾病表现

以肝脏症状起病者平均年龄较小,且临床表现无特异性,多表现为慢性肝炎、肝硬化,少部分表现为急性肝衰竭。慢性肝炎年轻患者的临床特征、常规肝功能检查或组织学改变均无特异性,与病毒性或自身免疫性肝炎无明显区别。肝硬化早期可无或仅有轻微症状,肝功能检查接近正常,疾病可隐匿进展,出现疲劳、厌食、黄疸、腹水、消化道出血等,但并发肝细胞癌者较少见。

急性肝衰竭常见于女性患者,男女比例为1:(2~4),临床表现有以下特征:①血清转氨酶升高不显著(<2000 U/L);②碱性磷酸酶水平相对较低(<40 U/L);③胆红素显著升高,碱性磷酸酶(U/L)与胆红素(mg/dl)的比例<2;④凝血功能障碍,且不易被维生素K纠正;⑤Coombs试验阴性的血管内溶血性贫血;⑥迅速进展的肾衰竭。

(二)

神经、精神表现

神经系统症状可伴或不伴肝病表现,多于10~30岁发病,如果豆状核、小脑和黑质中铜达到毒性水平就会引起运动障碍。早期表现多不典型,以锥体外系症状为突出表现,可表现为动作协调能力下降、声音低沉、语速减慢、流涎等;随着疾病进展逐渐出现构音障碍、肢体震颤、肌强直状态、肌张力增加、共济失调、吞咽困难、不自主运动等典型症状,儿童患者初期可表现为书写和运动技能下降。

患者也可出现精神异常,肝豆状核变性患者出现的精神障碍可划分为四种:情感、行为、精神分裂症样和认知障碍。早期精神症状仅限于细微的行为变化和学习工作能力下降,轻者可表现为轻度人格和情感改变如性格改变、易激惹、行为古怪等,重者可出现严重偏执、精神分裂或抑郁等,精神症状可早发于神经或肝脏体征和症状,容易被误诊为精神心理疾病。

(三)

眼部表现

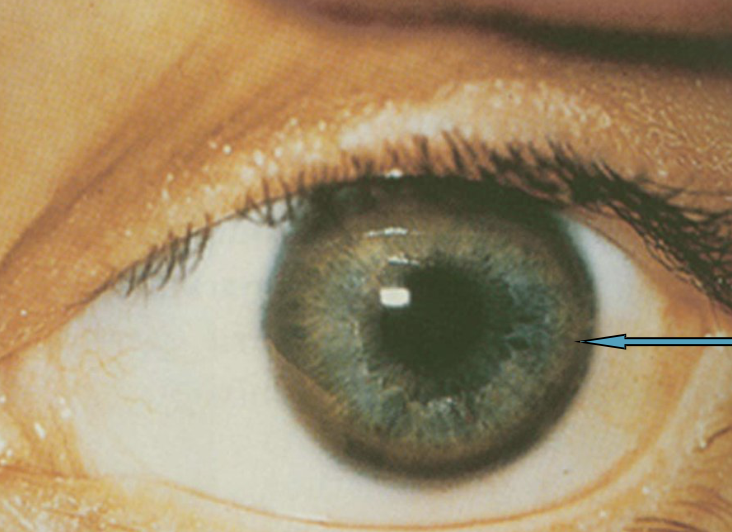

“K-F环”由Kayser和Fleischer首先描述,其表现是在Descemet膜(角膜后弹力层)上可见铜沉积,最早出现在上下角膜缘,呈新月形,最终融合成环,为金黄或绿色(图1)。通过裂隙灯查见“K-F环”是本病的重要体征,具有诊断意义;可见于95%~100%的神经型患者和约半数肝病型患者,低于6岁的儿童很少发现。因此,“K-F环”阴性不能排除肝豆状核变性。少数患者可见向日葵样白内障。

图1. 角膜“K-F环”

如治疗有效,上述体征可消失,且不影响视力。如果药物治疗的患者原有“K-F环”消失后重新出现,则提示该患者的治疗依从性差。某些原发性胆汁性胆管炎、慢性肝炎肝硬化或隐源性肝硬化患者出现胆汁淤积,造成铜自胆汁中排泄障碍,在这些患者的眼部偶尔也可见到“K-F环”。通过临床表现和血清铜蓝蛋白水平测定可将这些疾病与肝豆状核变性加以鉴别。

(四)

其他系统临床表现

肾脏病变主要包括近端或远端肾小管酸中毒、肾结石、氨基酸尿、高钙尿、血尿等。骨骼关节系统病变包括早发性骨质疏松、骨关节病、关节炎等。心肌受累可引起心肌病、心律失常。皮肤改变可见新月形蓝影,虽不常见但具有特征性。此外,还包括内分泌系统紊乱,如女性闭经、习惯性流产、男性乳房发育等。

二、辅助检查

(一)

实验室检查

1

常规化验检查

肝功能检查可见血清转氨酶轻到中度升高,碱性磷酸酶相对较低,转氨酶水平与肝脏损伤的程度无相关性。在急性肝衰竭患者,血清尿酸可降低甚至检测不到。肾脏受损时可出现蛋白尿、氨基酸尿、血尿素氮、肌酐升高等。

2

铜蓝蛋白

血清铜蓝蛋白正常为20~40 mg/dl。血清铜蓝蛋白降低(< 20 mg/dl)可见于95%的肝豆状核变性患者,是本病的重要诊断依据之一,而该值<5 mg/dl是诊断肝豆状核变性的强有力证据。但血清铜蓝蛋白降低并非肝豆状核变性所特有,还可见于其他原因导致的严重肝损害、终末期肝病、肾病综合征、蛋白丢失性肠病、吸收不良和严重营养不良、先天性铜蓝蛋白缺乏症等。另外,该值在正常范围也不能排除肝豆状核变性。

3

血清游离铜浓度

血清游离铜浓度(非铜蓝蛋白结合铜)在未经治疗的有症状患者常超过25 μg/dl,对于肝豆状核变性有一定的诊断意义,但目前尚无公认的直接检测血清游离铜浓度的方法。在过度排铜治疗的患者,其24 h尿铜和血清游离铜均很低;在未遵从医嘱而自行停药者(即治疗不足者),其24 h尿铜可能不高,但血清游离铜很高。

4

尿铜排泄

尿液中排泄的铜代表可滤过的非铜蓝蛋白结合铜,尿铜排泄的正常水平为<40 μg/24h,在有症状的肝豆状核变性患者中,基础24h尿铜排泄量通常>100 μg(1.6 μmol),而>40 μg (0. 6 μmol)即高度提示肝豆状核变性。该项检查对肝豆状核变性的诊断及疗效观察有重要意义。应注意假阳性结果可能见于收集尿液的容器被污染、大量蛋白尿带有铜蓝蛋白的丢失、其他有铜贮积增加的肝病或急性肝衰竭。接受排铜治疗的患者原则上应每6~12个月测定一次24 h尿铜,对于剂量调整或对疗效有疑问时则应缩短检测间隔。

对于24 h尿铜测定结果仍不能确定诊断的儿童患者,可进行青霉胺激发试验:在开始收集24 h尿时服用500 mg青霉胺(不考虑体重),过12 h再服500 mg青霉胺;如果24 h尿铜>1600 μg(25 μmol),则可诊断为肝豆状核变性。这一激发试验对于成人肝豆状核变性的诊断价值尚待确定。

(二)

影像学检查

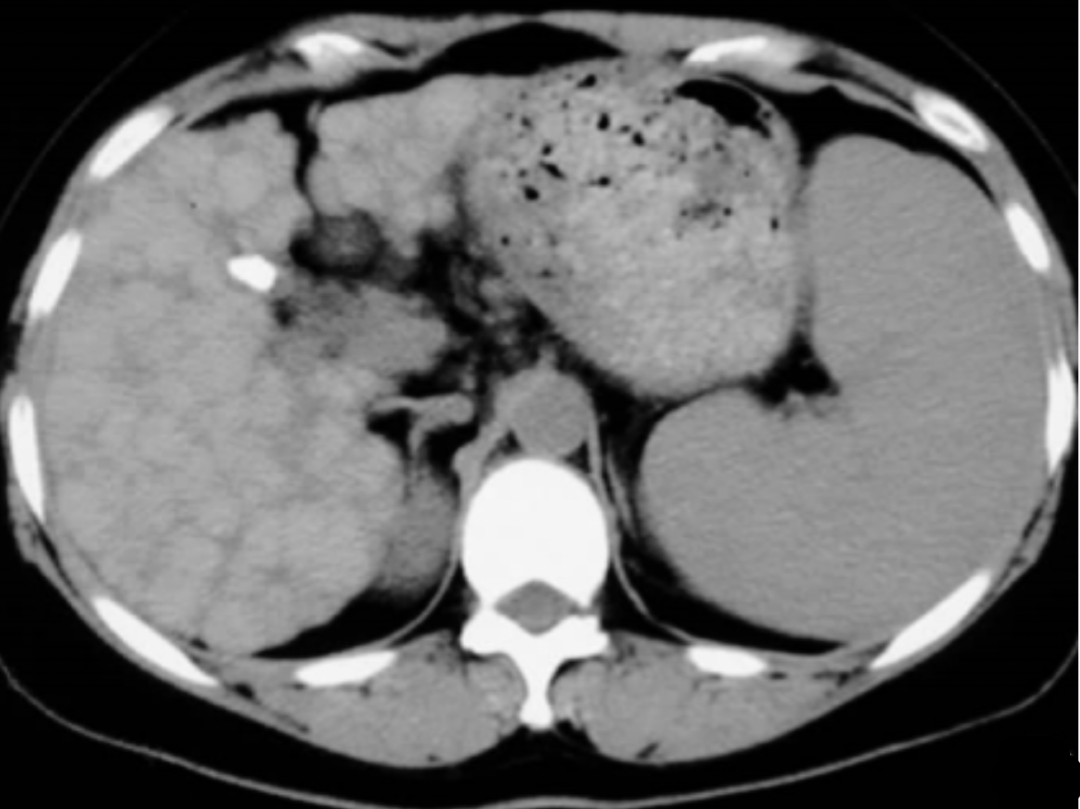

腹部影像学检查(肝脏CT、MRI)可提示肝脏有慢性损伤或肝硬化的改变,图2。

图2. 肝脏CT:肝脏以小结节性肝硬化改变为主

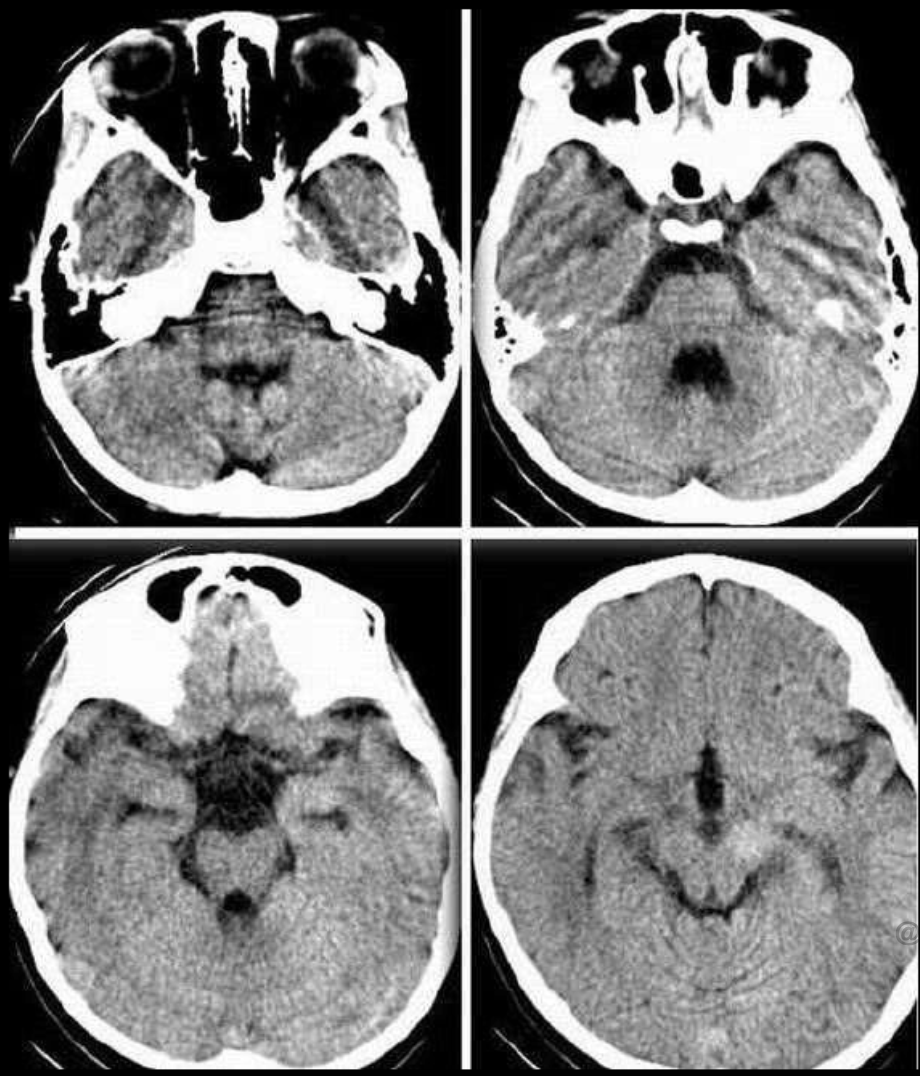

在有神经或精神症状的肝豆状核变性患者,头颅CT可见双侧豆状核低密度灶,部分患者可见基底节区高密度灶或钙化;头颅MRI可见基底节在T加权像多呈低信号,T2加权像多表现为对称性高信号(图3)。

图3. 头颅CT:可见双侧豆状核低密度灶

(三)

肝活检

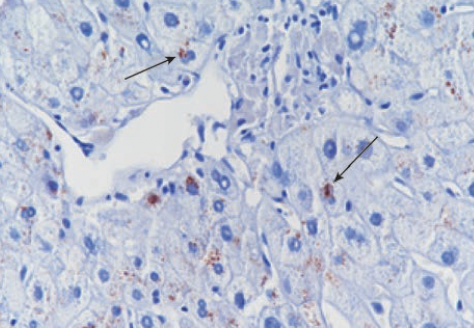

对无神经系统异常或“K-F环”的患者,当怀疑有肝豆状核变性时,有必要做肝活检进行组织学检查和铜定量测定。肝组织铜染色有助于本病的诊断,而肝组织铜含量测定是诊断肝豆状核变性的重要指标(图4)。正常肝组织铜浓度为15~55 μg/g肝脏干重。过去的诊断标准为肝组织铜含量超过250 μg/g干重,未经驱铜治疗的患者,若肝铜含量正常(<40~50 μg/g干重)可排除肝豆状核变性。我国有学者提出诊断肝豆状核变性的肝铜标准为209 μg/g干重,诊断的灵敏度和特异性分别为99.2%和96.2%;诊断肝型和儿童型的灵敏度为100% 。

图4. 肝组织铜染色:罗丹宁阳性颗粒

但应注意的是,肝组织铜含量升高也可见于其他肝脏疾病,特别是慢性胆汁淤积性疾病如原发性胆汁性胆管炎和原发性硬化性胆管炎。

THE END

参考文献:

[1] Cz?onkowska A, Litwin T, Dusek P, et al. Wilson disease. Nat Rev Dis Primers. 2018;4(1):21. Published 2018 Sep 6.

[2] Bandmann O, Weiss KH, Kaler SG. Wilson's disease and other neurological copper disorders. Lancet Neurol. 2015;14(1):103-113.

[3] Schilsky ML. Wilson Disease: Diagnosis, Treatment, and Follow-up. Clin Liver Dis. 2017;21(4):755-767.

[4] Shribman S, Poujois A, Bandmann O, Czlonkowska A, Warner TT. Wilson's disease: update on pathogenesis, biomarkers and treatments. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021;92(10):1053-1061.

[5] Gromadzka G, Tarnacka B, Flaga A, Adamczyk A. Copper Dyshomeostasis in Neurodegenerative Diseases-Therapeutic Implications. Int J Mol Sci. 2020;21(23):9259. Published 2020 Dec 4.

声明:本文仅供医疗卫生专业人士了解最新医药资讯参考使用,不代表本平台观点。该信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息被用于资讯以外的目的,本站及作者不承担相关责任。

标签:

研究

热点聚焦

其他肝病

发表评论

全部评论